"妈,锅里炖的什么这么香?""当归生姜羊肉汤啊,你总说手脚冷…"这幕发生在长沙谷医堂的中医厨房讲座上。当李阿姨掀开砂锅时,满场白领忽然愣住——原来中药房和菜市场的距离,不过是一把灶火。

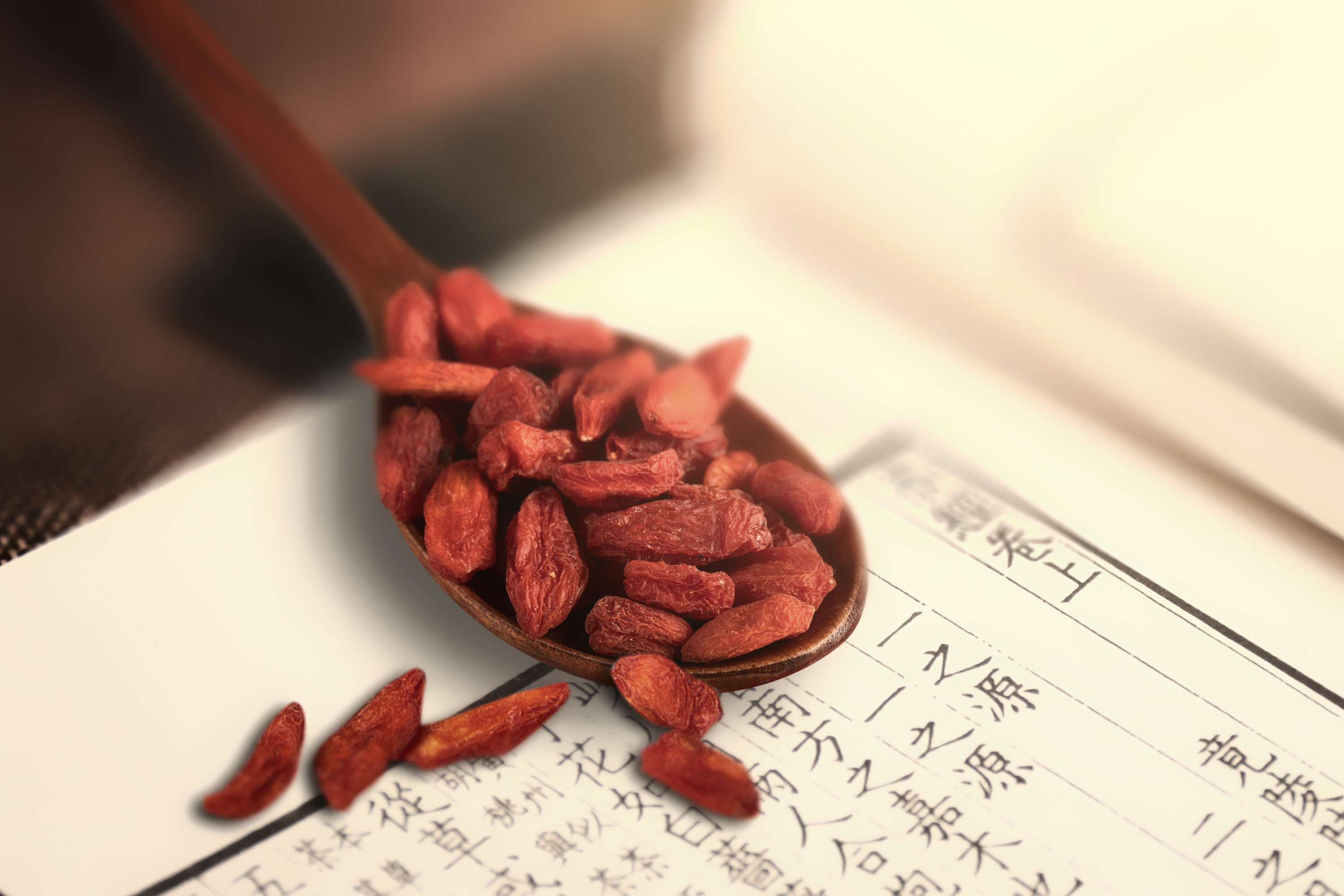

▶被当调料的千年药典《黄帝内经》早有点睛之笔:"五谷为养,五果为助",但今人捧着保温杯泡枸杞时,却忽略了更唾手可得的药食宝藏。谷医堂首席研究员张苓博士在实验室提取生姜精油时发现:

"厨房里腐烂被丢弃的姜皮,其姜辣素含量竟是姜肉的3倍,煮水泡脚祛湿效果超过30元/包的足浴包"

这种浪费每天都在重演。当我们把薏米当杂粮煮粥时,谷医堂药膳科却用它配伍赤小豆,为水肿患者开出"三日排水方";当主妇嫌弃山药黏液难洗,中医师正用这层黏液膜修复胃溃疡。

▶冰箱里的急救小队•生姜:切三片带皮煮8分钟,风寒感冒初期喝下即捂汗(糖尿病患改啃鲜藕节)•红枣:撕开枣皮小火焙焦,配小米治失眠胜于安神药(腹胀者须去核)•薏米:生熟切换有玄机!炒黄存罐,经期前煮水喝阻断经期水肿(孕妇禁用)

去年寒冬,谷医堂接诊的28例初期风寒患者中,有19例用"葱白豆豉汤"(葱白三段+淡豆豉15g)截断病程。正如76岁的王奶奶边剥蒜边说:"你们年轻人买维生素片,我吃糖醋蒜头不是一样?"

▼秋燥急救站:银耳的逆袭当30岁的陈小姐为干咳花3800元做喉镜时,谷医堂食养科却端出盏冰糖炖银耳。那层半透明胶质在显微镜下呈现网状结构,相当于给呼吸道敷"玻尿酸面膜"。

"睡前撕朵鲜银耳(免泡发),加梨块枸杞隔水蒸,比加湿器管用十倍"

看着实习生把螃蟹和柿子同装一袋,谷医堂药膳主厨突然喊停——这对"食物届的相克死敌"在中医擂台已厮杀千年。

▶食药材的相爱相杀明代《食物本草》早有预警:"蟹柿同食,令人泄泻",但现代人更该警惕的是那些"温柔陷阱":

吃完人参鸡汤立刻喝茶=白补蜂蜜冲超过60℃的水=喝糖水白萝卜和黄芪炖汤=自废武功

2023年谷医堂分析的127例食疗失效案例中,43例毁在配伍不当。就像李女士用昂贵藏红花泡玫瑰茶养颜,却不知玫瑰花蕾的收敛性完全压制了藏红花的活血力。

▶平民食材的黄金搭档✅羊肉+当归:寒冬煲汤加片当归,补血效率提升60%✅绿豆+陈皮:解暑毒时加三年陈皮,中和寒性不伤胃✅黑芝麻+海带:防脱发组合,卵磷脂遇碘吸收率翻倍

最惊艳的是厨房里的"降压三剑客":

芹菜汁50ml(降压)+核桃仁3颗(软化血管)+葛根粉5g(解痉)某高血压患者连续早餐加饮此方,三月后用药量减1/3

▶药食同源的科技解码当西方营养学还在分析维生素含量时,谷医堂实验室已捕捉到更精微的药效信号:🔬紫皮蒜的蒜素遇氧气生成阿霍烯——天然血栓溶解剂🔬肉桂醛激活TRPV1受体——控糖效果堪比二甲双胍🔬香菇多糖的β-葡聚糖链——比灵芝更强的免疫开关

"不是食材不够神,是你没唤醒它的药性"张博士指着培养皿里被薏仁酯抑制的癌细胞感慨。那些被当作调味的八角茴香,其莽草酸成分正是抗流感药"达菲"的原料;炖肉必放的草果,提取物正用于临床试验对抗胰腺癌。

▼食养觉醒新提案谷医堂在岳麓区开展的"21天厨房革命"中,参与者用厨房药材替代部分药物后:•慢性咽炎复发率↓52%(改用橄榄罗汉果茶)•痛经者止痛药用量↓74%(经前七日喝桂圆红枣酒酿)•三高人群异常指标↓31%(用菊芋粉替代主食)

掀开砂锅盖的白色蒸汽里,升腾着中华文明最质朴的智慧。当我们不再把厨房当补给站而是"第一药房",那些沉睡在调料罐里的本草之魂,终将在现代餐桌上重生。